El director de Ediciones Hurón Azul se encontraba en la Isla por temas laborales cuando comenzó el avance de la epidemia. Estuvo retenido siete días y lo cuenta en DIARIO DE CUBA.

El resultado de mi prueba llegó muy temprano en la mañana del séptimo día, tal y como me había informado, clandestinamente, uno de los enfermeros. Sin embargo, durante toda la mañana no tuve comunicación alguna de los responsables, si es que los había. Ya desde el día anterior me había negado a que me tomaran las constantes ni a recibir la medicación. Sobre las tres de la tarde me llamaron del Consulado de España reiterando que la información del resultado estaba disponible.

Salí de la habitación ya sin mascarilla. Después de un par de agrias conversaciones, al final de la tarde me dieron el alta: un papel manuscrito difícilmente legible que certificaba el negativo al Covid-19. Con las disculpas por la deficiente gestión de mi caso, me exoneraron del pago que me habían anunciado unas horas antes y me invitaron a salir por la senda trasera de la villa.

El bueno de Mario llegaría a buscarme. Le esperé en la barrera de salida. Había un policía en la puerta. El vigilante era un pastor evangélico. "Todo estará bien gracias al señor", me dijo. "Perdone, ¿de qué señor habla?; quien toma las decisiones de dejar o sacar gente de aquí es la Directora Provincial de Salud, si no me han informado mal". No tuve empatía.

Cuando llegó Mario nos saludamos sin tocarnos, pese a que éramos dos casos negativos. El carro nos llevó a su casa. Dada la hora, me quedé a dormir en Holguín. Mario y su hermano me llevaron a cenar a una paladar italiana. Pedí vino tinto y uno de los platos que Mario me había aconsejado días atrás, cuando en mitad del confinamiento nos recomendábamos delicias de la gastronomía nacional: olivas a la escolana.

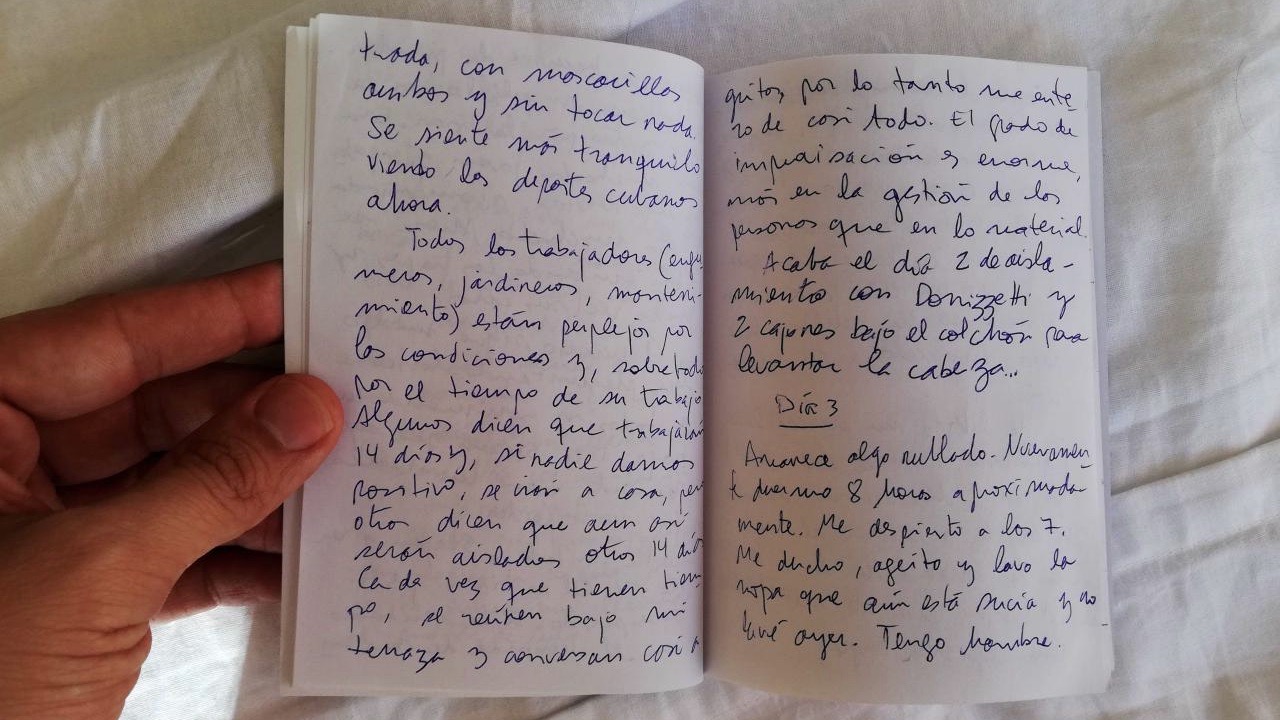

Durante los siete días de encierro escribí casi todo lo que pasaba bajo mi ventana: 57 pequeñas páginas manuscritas. En esas páginas registré de todo, desde lo que nos daban de comer (carne de res incluida), hasta lo que hablaban los sanitarios y el resto del personal, en su gran desconcierto, pasando por el registro del sonido de aviones y trenes, los colores del amanecer y el atardecer, y el número de extranjeros (y sus nacionalidades) ingresados diariamente.

Lo peor de esos siete días, además de perder mis últimos días en La Habana, fue la incertidumbre de desconocer las normas que nos estaban aplicando. Todo cambiaba con rapidez. Al inicio se hacían pruebas a todos, pero pronto dejaron de hacerlas. Hubo personas que salieron sin pruebas, otras sin que les llegaran los resultados, y otras, yo entre ellas, cuando el resultado de la prueba quiso llegar desde La Habana y fue negativo.

Era frustrante la incomunicación que sufrimos, aunque se debiera a la desorganización más que a la intencionalidad. Sin señal de internet, sin poder hacer llamadas desde el teléfono fijo, y con una operadora ausente que no respondía las llamadas que nos hacían, la única manera de comunicarse con el exterior era que una persona nos prestara su teléfono (algo que lógicamente estaba prohibido). Sin su solidaridad, el encierro hubiera sido mucho más duro.

Durante siete días fui testigo de cómo se ponía en marcha una villa de confinamiento para extranjeros "infectados". Si al principio éramos menos que los dedos de una mano, cuando salí ya éramos una veintena, aunque casi todos salimos sin dar positivo. Un canadiense por tos crónica de fumador; mi amigo Mario por mojarse en la lluvia; yo por el aire acondicionado de un bus… Nos hablábamos a gritos de terraza a terraza, haciendo preguntas en varios idiomas sobre lo mismo: ¿Te han hecho la prueba?, ¿cuánto tiempo hay que estar encerrado?, ¿te han dado el resultado? ¿Cuándo te trajeron? Y todas las conversaciones terminaban igual: No sé por qué estoy aquí… Todos teníamos un vuelo de regreso y, día tras día, se agotaba el tiempo de cogerlo. Todos no, Mario no; los vuelos a Italia ya habían sido cancelados.

El personal que atendía la villa tenía escasos medios materiales. El personal de mantenimiento se quejaba de falta de equipamiento. Los camilleros quedaban retenidos en las habitaciones de atrás cada vez que ingresaban con un extranjero. Las señoras de la limpieza se encomendaban a dios cada vez que nos dejaban la comida en la habitación. Casi todos desconocían los turnos, protocolos y normas. Cuando tenían dudas (algo que sucedía continuamente) los inquirían a gritos desde cualquier extremo del jardín. A menudo me enteraba yo antes que muchos de ellos de las orientaciones administrativas, sanitarias y logísticas.

Mis compañeros más cercanos eran Mario y un hombrecillo enfurecido, calvo y nervioso, que resultó ser ucraniano. Siempre escapado de la habitación, sin mascarilla, escupiendo y fumando, pidiendo café y un teléfono (solo entendíamos eso). Les gritaba a todos a toda hora, esgrimiendo un papel que nadie se atrevía a leer. El día que le dejaron salir, uno antes que a mí, pasó varias horas esperando que vinieran a buscarlo. Finalmente no llegaron y tuvo que regresar a pasar a la noche en la villa. Al día siguiente, con las primeras luces, salió con su mochila y siguió esperando. Cuando se cansó, se echó la mochila al hombro y se perdió caminando por la carretera.

Por la tarde del séptimo día me entregaron el salvoconducto. Una hoja manuscrita con un supuesto historial clínico (nunca tuve un síntoma anormal), una firma, un pequeño sello, y mi nombre debajo. Podía irme cuando quisiera. Solo después de salir del confinamiento supe que la hoja que me entregaron la tuvo que traer una de las enfermeras de su propia casa, la misma que me había prestado su teléfono y que acababa de recibir la orden de aislamiento preventivo por 14 días al dar positivo al virus el canadiense de la habitación 19.

Salía de un confinamiento circunstancial hacia una ciudad globalmente sitiada. Las imágenes que vi de Madrid vacía, con los militares armados en la calle, recordaban una vieja pesadilla. Un cubo de basura, en la calle Galileo, decía: "Se le llama esperanza de vida a la duración media de nuestro naufragio". Parecía antiguo y, sin embargo, tan actual.

No hay comentarios:

Publicar un comentario